2.各地のサンポーニャ

底のふさがった管を並べた楽器、パンパイプ。

一列のものはアンタラと呼ばれる。

日本にも正倉院宝物倉に排籥の名で伝わっている。

漢字も楽器の形を示している。昔の日本とアンデスは近かった。その1。

出光美術館の大貫さんによると、モチェ文化では、

高貴な人の楽器として頭のわきに副葬されたという。

アマゾンを起源として、アンデスを昇りながら伝幡したと言われている。

(チリワノス)

BC1200にポトシ北部で粘土製アンタラ(5〜6管)が使われている。

(カブール氏所有)プレコロンビア期である。

Puno〜LaPaz間のティティカカ湖周辺で特に発達した楽器である。

サンポーニャの分類

☆7〜8管 低音+1ずつ加 ○5音 アンタラ

☆共鳴管なし─開鳴管─オクターブ管─オクターブ開鳴

☆調 Em E♭m ・・・他

☆管の素材 葦、素焼き、羽

Zampon~a Cromatica クロマティック・サンポーニャ (3列)

従来のサンポーニャでは、半音の多い曲を吹くのは困難であった。

サンポーニャ奏者のFernando Jimenes氏が♯が、

複数の曲を(♯3ヶの曲)弾く必要に迫られて作った楽器。 '80年代後半?

9(手前)─10管+アンタラ

F♯の上にFが位置するのが一般的。(手前のEの2つ上がFの3段)

この半音要の一列の管は単にANTARAと呼ばれていた。

なお、ヒメネス氏が以前作っていたサンポーニャは、管の太さ、

音色が整っていて6─7管の間にスペーサーも入れ

吹き易く固定してある。価格も高い分、良い楽器を作っていた。

なお、日本の瀬木貴将君も、3列の発案者だと言っている。

サンカの3列は、ルミリャフタが1988年使用している。

半音管の並びの違うものがある。

3列クロマティック・サンポーニャの例

Re♯ Fa Sol♯ La♯ Do♯ Re♯ Fa Sol♯

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ /

Re Fa♯ La Do Mi Sol Si

\ / \ / \ / \ / \ / \ /

Mi Sol Si Re Fa♯ La

1990年代のマルタ

80年代後半から、90年にかけて、マルタは管数が増えてきた。

音楽の発展と共に、使いやすく変化している。

6─7管は、コチャバンバの肉厚以外は、少なくなってきた。

トヨスも同じ様な傾向になりつつある。サンカは変化していない。

B G E C A F♯ D 低音側

\ / \ / \/ \ / \ / \ / 6─7管

A F♯ D B G E

D B G E C A F♯ D

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 7─8管

C A F♯ D B G E

D B G E C A F♯ D B G

\ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 9─10管

C A F♯ D B G E C A

A F♯ D B G E C A F♯ D B G

\ / \/ \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ / 11─12管

G E C A F♯ D B G E C A

2列を challaと呼ぶ?

Ch'alla sicu 2列全音階の6−7管の最も一般的なもの。

Chaka sicuとPunoの本には書いてあった(Sicu o Zampon~a

P34)

その倍音管付をchara sicuと書いてある(J'aktta sin~a 1A,P4,l1)

アイマラ語でサンポーニャをSicuと言い、1612 L・Bertonioの

アイマラ語辞典ではSicoと読んでいる。・・・Sico Phusatha シコを吹く

Sicuは(Punoの本では)Tikuとも呼び、Tin-Kull(Si-Kull)が語源。

ティー、又はシィーと鳴るものといったところか。

組のうち管数の少ない方を IRA・・・主、又は雄

多い方を ARCA・・・従、又は雌 と呼ぶ

西語Zampon~aの語源はZampon-Un~a。詳細不詳。

最近多くなったEm用にセットしたものを、

セグンダ・タキーニャ(第2タキーニャ)

昔のレコードに多かったE♭m用を、

プリメラ・タキーニャ(第1タキーニャ)という。

形状を表現するのに「不等辺台形」と書いてあった。

「リ」のサンポーニャ (Zampon~a En Sol)

Re Si♭ Sol Mi♭ Do La Fa 7管

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Do La Fa Re Si♭ Sol 6管

高← →低

Gmの曲用である。

参考 Kjarkas Nin~o de America

「ゼ」のサンポーニャ (Zampon~a En Re)

La Fa Re Si♭ Sol Mi Do La

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sol Mi Do La Fa Re Si♭

Dm調の為の組。レのサンポーニャ。

コチャバンバ県のグループ(カルカス、グルーポ・アマル等)で

耳にすることが多い。

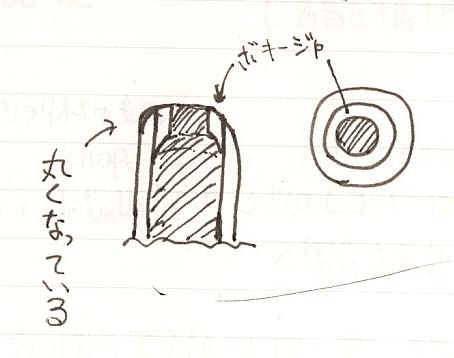

Zampon~a Cochabambina (Tipo Kjarkas)

最近のスタイルだと思うが、

コチャバンバのカルカスの工房で作っているスタイル。

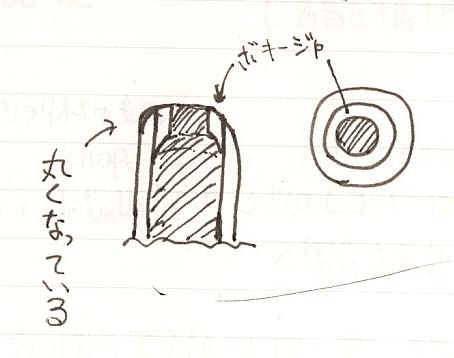

管は肉厚のBambuで、中型のサンカの低音の方や大型のトヨスの吹き口は

ボキージャ(Boquilla)をつけてあるので、音は出し易いが、全体が重くなり、

音の線がはっきりしない。管によって音色にバラつきが出やすい。

管径(内径、外径)を均一にしないと音が出にくいなど欠点もあるが、

頑丈で使い易い。

横幅が大きくなる分トヨスになると吹けないくらい大きい。

3.ミスティ スィク

まうノート・トップ